Samedi 6 août : Tachkent

Hier, on est arrivé à 22 h à Tachkent. La sortie de l’aéroport est simplifiée par rapport à notre première visite. Par contre les douaniers sont très pointilleux, le contrôle des passeports est très long pour les étrangers. Il y a une caméra qui prend des photos, il ne faut être ni trop près, ni trop loin. Et pour sortir, les bagages doivent repasser au rayon X.

Igor a acheté une carte SIM locale pour pouvoir accéder au Google russe : Yandex. Cela nous permettra de réserver les taxis au fur et à mesure, nous repérer et si nécessaire traduire. Le prix des taxis est dérisoire pour nous. 1 euros vaut 10 000 soumis. La conversion sera facile. Une course de 5 km coûte entre 1 euros cinquante et 2 euros au maximum.

Après avoir posé nos sacs à l’hôtel, nous avons fait une balade de nuit. On retrouve les fameux trottoirs et éclairages ouzbeks. Comme chaque maison est responsable de son trottoir, et de l’éclairage, marcher de nuit en ville demande de la vigilance. C’est parfois très éclairé, parfois pas du tout. On marche sur un super trottoir carrelé puis on descend 2 marches qui amènent à une partie en gravillons puis 3 marches et une autre partie en terre. Il y a régulièrement des rigoles qui ne sont pas éclairées ou des trous.

Je ne suis pas tombée de nuit mais de jour. J’ai trébuché dans un grand trou. Plusieurs personnes se sont inquiétées. Un commerçant m’a donné des lingettes parfumées car je me suis écorchée et je saignais. En réalité plus de peur que de mal !

Tachkent est une ville où tout est démesuré : les bâtiments, les avenues, les parcs… Quelques quartiers échappent à cette démesure. Mais petit à petit, les ouzbeks démolissent pour construire plus grand et au cordeau.

Certaines stations du métro sont très décorées. Depuis peu de temps les photos sont autorisées, ce qui n’était pas le cas lors de notre première visite.

Près du marché, nous trouvons un petit restaurant où nous mangeons du pain et des brochettes de bœuf délicieuses avec du thé pour 1 euro cinquante.

Nous sommes très bien accueillis, les gens sont étonnés et contents qu’Igor parle russe. En dehors des zones touristiques, les ouzbeks ne parlent pas anglais. Quand je dis bonjour en ouzbek, ils me répondent en russe.

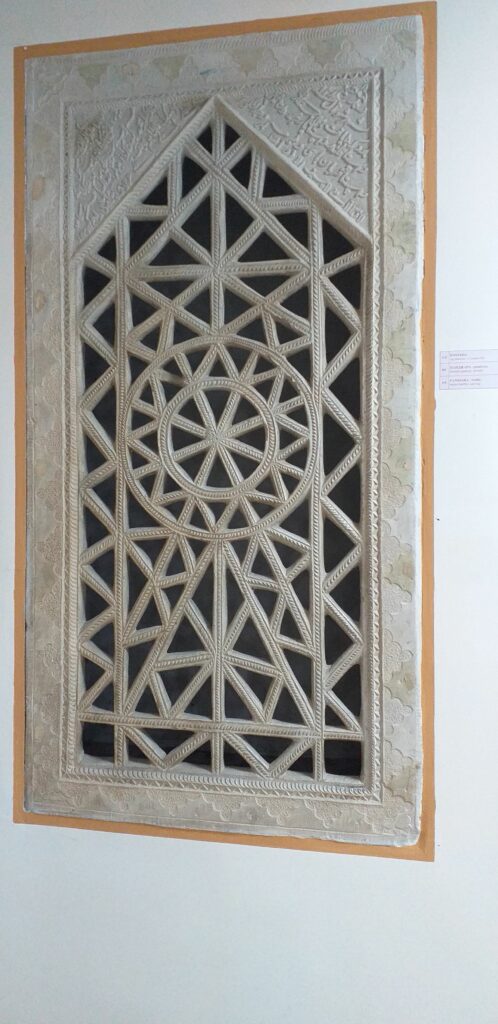

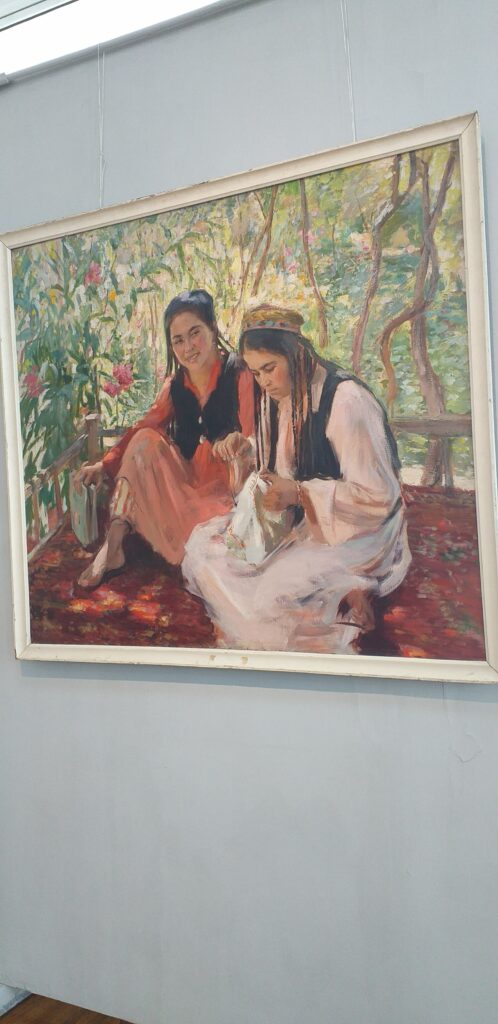

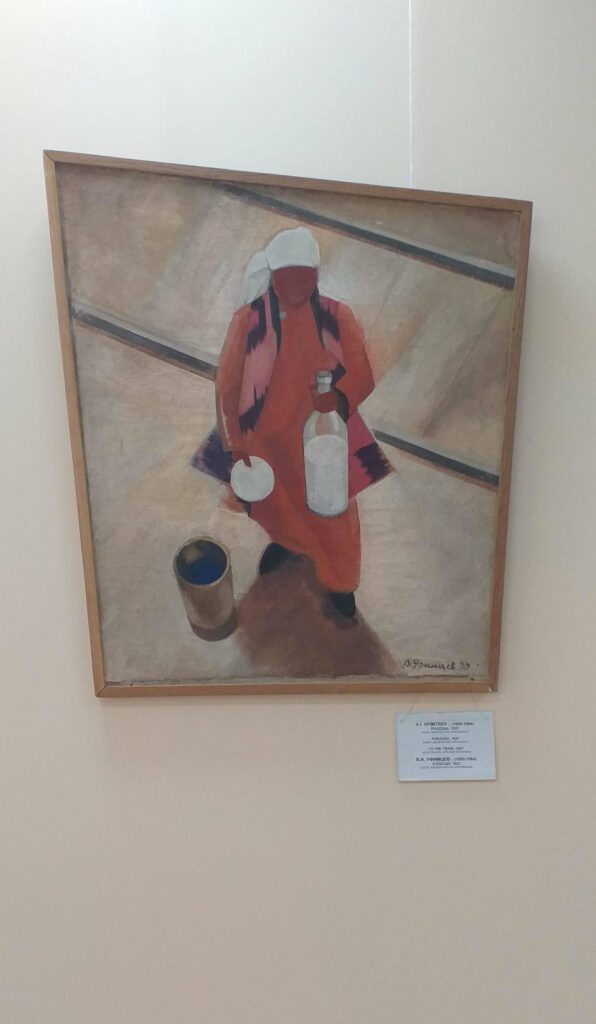

Aujourd’hui nous visitons 2 musées presque déserts, à part quelques visiteurs ouzbeks. Les motifs géométriques sur les tapis, les poteries, sont superbes, comme toujours. Dans le premier musée, il y a aussi des peintures : plusieurs salles de peintres russes réalistes. C’est une peinture qui me plait beaucoup par ses couleurs et ses sujets.

Ce soir nous prenons l’avion pour Noukous. Derrière moi, une mère ouzbek chante des berceuses à son bébé. Ce soir nous dormons au Karakalpakstan. C’est un endroit où nous ne sommes encore jamais allés… Petite bizarrerie de l’aéroport de Tachkent : on a confisqué les deux briquets d’Igor qui étaient dans son sac à dos. Il est donc interdit d’avoir des briquets dans les avions ouzbeks !

Dimanche 7 août : Noukous et la mer d’Aral

Une petite inquiétude : le chauffeur qui était venu nous chercher à l’aéroport ne savait pas à quelle heure nous devions partir dimanche matin. On a attendu, on a essayé de l’appeler sans succès. Internet ne fonctionnait pas et l’hôtel ne savait rien. Ouf ! Au bout d’un moment le chauffeur qui était là depuis un moment s’est adressé à la réceptionniste.

On a attendu ensuite la manager de la petite agence de tourisme qui organise les excursions à la mer d’Aral. Elle nous a fait de multiples recommandations. Et comme nous ne pouvions pas changer d’argent, elle a demandé à l’hôtel de nous en prêter. On s’est aperçu après coup qu’elle était aussi la gérante de l’hôtel.

A la sortie de Noukous nous traversons un des deux fleuves qui remplissait la mer d’Aral. Aujourd’hui, il a la taille d’une rivière alors qu’avant la culture intensive du coton, il mesurait 1 km de large ! Le long de la route, il y quelques rizières et des champs de coton mais surtout de la steppe.

Ici comme souvent, on ne roule ni à droite ni à gauche mais en évitant les trous. On voit quelques dromadaires, ânes, chèvres, chevaux en liberté et des carrioles.

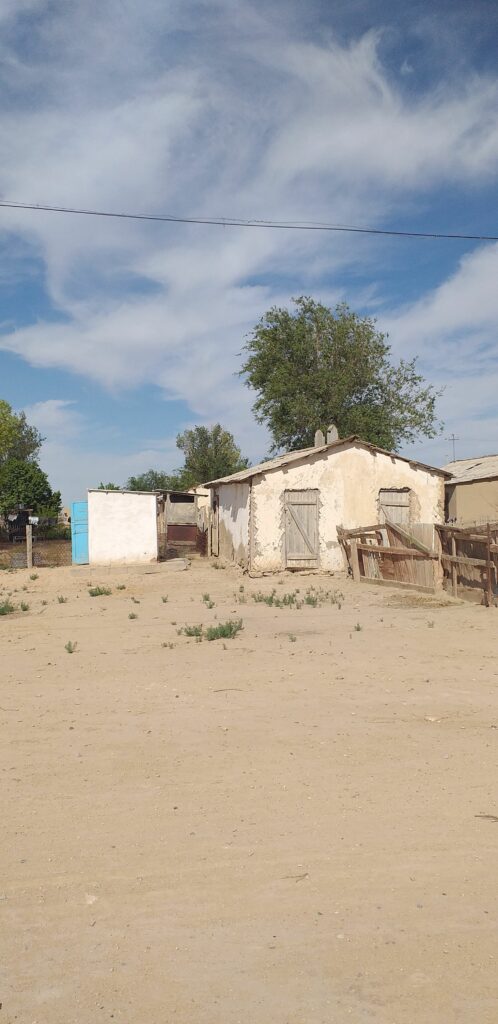

Une partie des rues des villages est en terre battue. Il y a des maisons en briques avec le plus souvent des toits en tôle, et des petits immeubles.

Nous visitons Mouniak qui était une ville de pêcheur. La mer d’Aral était très grande et poissonneuse avant qu’elle ne soit asséchée en grande partie. Il reste peu de maisons anciennes. La nouvelle Mouniak a l’air prospère. Peut-être grâce au gaz. Dans les documentaires ou sur internet, on a l’impression que c’est une ville morte, ce qui n’est pas le cas.

Pour les touristes, un musée expose des photos de l’époque où il y avait la mer et des pêcheurs. Il y a maintenant à peu près 100 km qui séparent cet ancien port de la mer. Les ouzbeks ont gardé, comme un symbole, des bateaux rouillés posés sur ce nouveau désert.

La route est extraordinaire : on roule soit sur l’ancien fond marin avec du sable, des coquillages et des plaques de sel, soit sur un plateau avec des canyons, vestiges d’une mer très ancienne.

On voit aussi des puits de gaz innombrables et deux usines de compression de gaz. Il y a un ancien lieu de rassemblement pour les nomades avec des pierres tombales.

Sur le plateau, il y a plusieurs pistes. Le chauffeur passe de l’une à l’autre en fonction de leur état, elles sont toutes à un moment impraticables. Elles ont été ravinées par les pluies du printemps. On ne sait pas trop comment le chauffeur s’oriente. A intervalles réguliers, son GPS lui rappelle qu’il n’y a pas de réseau. Dans ce désert où tout se ressemble, cela semble extraordinaire de pouvoir s’orienter.

La route est longue pour arriver au camp de yourtes au bord de la mer d’Aral. Heureusement, les arrêts sont fréquents pour admirer le paysage. On n’a croisé aucune voiture ; seulement trois ou quatre camions, dont un, portant de l’eau, qui était en panne. Le chauffeur a quitté la piste pour voir s’il pouvait l’aider.

C’est impressionnant de se retrouver dans ce désert sans personne aux alentours. En réalité, quelques espagnols et un allemand vont au même endroit que nous, mais nous ne les rencontrons pas sur la route.

Nous nous installons dans un camp de yourtes, un site touristique très proche de la mer d’Aral. Une quinzaine de yourtes avec des installations sanitaires sommaires. Cette nuit, il n’y a que 15 touristes.

Le repas est un plov, le plat traditionnel, accompagné de fruits succulents. Le repas est servi sur une table ouzbek, une sorte de lit table, face à la mer.

Mais avant cela, nous sommes allés nager. Un grand moment ! Cela ressemble à un bain de boue plus qu’à une baignade. Pour pouvoir nager, il faut marcher dans l’eau ; on s’enfonce dans la boue jusqu’au genou ! Il est très difficile de s’en dépêtrer. On a beaucoup ri. Par contre l’eau est à la température idéale et comme elle est très salée, elle a une grande portance. C’est très agréable, mais j’en ressors les jambes couvertes de boue. Heureusement au camp, il y a une douche mais avec très peu de débit : j’arrive à me nettoyer à peu près. La mer a une odeur douceâtre très particulière.

Lundi 8 août – retour à Noukous

Nous décidons de nous lever à 5 h 30 pour voir le lever du soleil sur la mer. Un chouette moment. Nous repartons le matin pour prendre une route différente de l’aller. On passe par un caravansérail en ruine, un lac salé protégé, une église polonaise transformée en usine du temps des soviétiques.

Pendant les 3/4 du trajet, les routes ne sont que des pistes. On a de superbes points de vue sur le désert et la mer. Nous visitons un ancien kolkhoze qui aujourd’hui est encore habité par 180 personnes. Il y a une école flambant neuve au milieu du désert et une usine de compression de gaz. A l’époque soviétique, les habitants étaient ravitaillés par avion. On voit encore la piste d’atterrissage.

Nous arrivons à l’embouchure de l’Amou-Daria qui a encore reculé depuis 2 ans car il a très peu neigé dans les montagnes. Je parle d’embouchure car avant ce fleuve alimentait la mer d’Aral. Aujourd’hui l’eau se perd dans le désert. L’autre fleuve qui alimente la mer est kazakh.

Le Kazakhstan est beaucoup plus actif pour atténuer le recul de la mer. Le problème de l’eau est un objet de discorde entre les deux pays, chacun le gérant différemment, selon son intérêt. Le Kazakhstan a construit un barrage pour créer ce que l’on appelle la petite mer d’Aral ; il a de nouveau des ports de pêche (les Turkmènes eux, ont créé un grand lac artificiel qui ne cesse de grandir mais qui n’alimente pas la mer).

Les ouzbeks continuent à irriguer leurs cultures de manière intensive, essentiellement du coton. Ils replantent des saxouals, une plante typique de la région qui permet de fixer en partie le sol, car une des conséquences du recul de la mer, c’est le vent transportant du sel jusqu’à Boukhara.

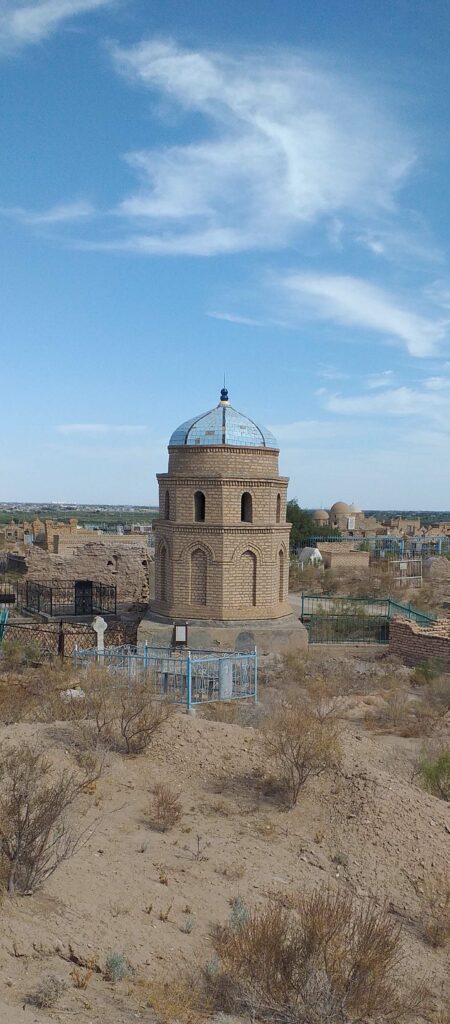

Nous finissons notre excursion par la visite d’une nécropole qui est aussi un complexe religieux et par celle d’une très ancienne forteresse.

Arrivés à Noukous, nous demandons au chauffeur de nous arrêter à une banque pour changer. Comme elle est fermée, il nous amène dans une boutique.

Le change n’est pas très favorable, mais comme nous n’avons changé que 50 euros à l’aéroport nous n’avons presque plus de soums. La commerçante hésite, téléphone puis finit par accepter. Pour 150 euros nous obtenons 1 500 000 soums en billet de 500 (soit 50 centimes). Cela fait une très grosse liasse de billets.

Pas très loin de l’hôtel, on commande des limonades. Elles sont délicieuses dans toutes les anciennes républiques soviétiques. On apprécie beaucoup celle à l’estragon. Au moment de payer, Igor se trompe. Nous allons à l’hôtel, sans nous en douter. Le garçon de café vient nous réclamer la somme manquante jusqu’à la chambre de l’hôtel. Il y a tellement peu de touristes qu’il a pu nous retrouver facilement. On s’était trompé de beaucoup. La limonade coûtait 35 000 soums et nous en avions donné 3 500 ! A chaque paiement nous devons recompter plusieurs fois.

Après le restaurant, nous nous baladons. A Noukous, il y a dans le centre une seule rue très animée et bien éclairée. Il n’y a pas de femmes voilées contrairement à Tachkent. En général, les femmes portent des robes fleuries, qui vont jusqu’en dessous du genou, avec des manches jusqu’au coude. Aucune n’a les épaules découvertes. Elles ont parfois un voile traditionnel. Les hommes ne portent pas de short, ils sont presque tous en pantalon.

L’ambiance est détendue, tranquille. On a du mal à imaginer qu ‘il y a eu des troubles début juillet. Cette république est autonome, le gouvernement ouzbek a essayé de lui refuser cette autonomie, ce qui a provoqué des émeutes. Le gouvernement a reculé : cela a permis le retour au calme très rapidement.

Mardi 9 août : Noukous et Khiva

Départ précité de l’hôtel. Nous avions compris que le chauffeur ne venait qu’en fin de matinée ou en début d’après-midi, et nous avions prévu de nous balader en ville, ce qui n’a pas été possible. Le taxi nous amène au musée qui est à 500 mètres de l’hôtel ! On aurait pu y aller à pied. Notre agence n’est pas toujours compétente, mais comme elle est très compétitive, on passe par elle à chaque voyage en Asie Centrale. Le tourisme en individuel est encore difficile en Ouzbékistan.

Le musée d’art est assez improbable dans cette ville du désert. Il est connu internationalement grâce à ses collections. Un russe, Igor Savitsky, y a rassemblé des peintures de l’avant garde russe. En Russie, avant la révolution, il y a eu un courant de peinture très novateur. Savitsky a récupéré des tableaux russes mais aussi ouzbeks qui étaient interdits par le régime soviétique. A l’époque on ne pouvait peindre que des tableaux réalistes célébrant le prolétariat.

Le Karakalpakstan était une région interdite avant l’indépendance, car il y a eu des essais d’armes chimiques sur une île au milieu de la mer d’Aral ; les soviétiques ne voulaient pas d’étrangers dans cette république autonome. Le musée n’a pu recevoir des visiteurs étrangers qu’en 1992.

Après avoir beaucoup hésité car le fondateur et beaucoup de tableaux étaient russes, le gouvernement ouzbek a construit un musée moderne : il a pris conscience de l’intérêt de cette collection.

Savitsky a rassemblé aussi des objets d’artisanat, notamment des vêtements avec des motifs typiques de la région. Dans le musée, il n’y a pas foule : quelques groupes de jeunes et quelques touristes. Un groupe de jeunes nous demande la permission de se photographier avec nous. C’est fréquent dans ce pays.

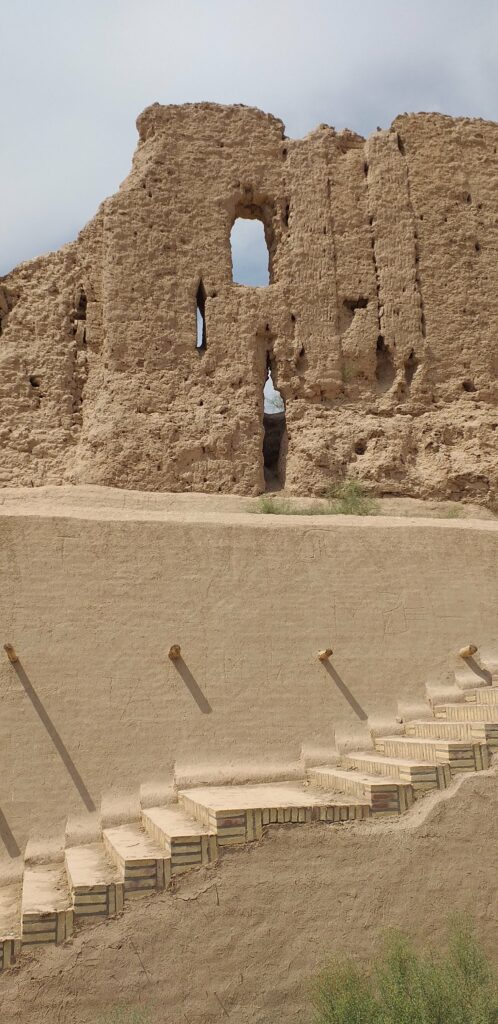

Nous partons en direction de Khiva. Sur la route, il y a tout un réseau de forteresses construites au 1er siècle et utilisées jusqu’au 13ème pour se protéger des peuples nomades. Elles sont bien sûr en ruine ; nous en visitons trois. Je retrouve les mêmes émotions que je ressens en visitant les châteaux cathares. Nous sommes à nouveau dans le désert qui entoure Noukous.

Le chauffeur a du mal à comprendre l’intérêt de monter dans ces forteresses sous le soleil. Ah ces touristes ! Comme il y a du vent, la chaleur est supportable.

Le chauffeur nous amène dans un restaurant près d’un petit lac fréquenté par les ouzbeks et quelques rares touristes.

Au téléphone, un des guides de notre agence nous a conseillé de ne manger que des chachliks : des brochettes et pas de salade ni de thé. La cuisine étant faite à l’huile de coton, elle est indigeste pour les étrangers. Le thé dans ce restaurant est fait à partir d’eau salée. Ce qui est déconseillé.

Mais à notre arrivée, il n’y a plus de brochettes ! Il est 4 h et nous sommes affamés, donc nous mangeons ce que l’on nous apporte : de la viande avec des frites ! Sûrement à l’huile de coton.

Comme partout en dehors des restaurants très touristiques, il n’y a pas de couteau. Si on insiste, on nous apporte un grand couteau de cuisine. Cette fois-ci la viande est tendre, cela n’est pas nécessaire.

On mange dans une yourte climatisée, sur une table, assis sur des tapis. Comme je manque de souplesse ce n’est pas très confortable ! Mais comme l’attente est très longue, on peut s’allonger, ce que j’apprécie après l’ascension des 3 forteresses.

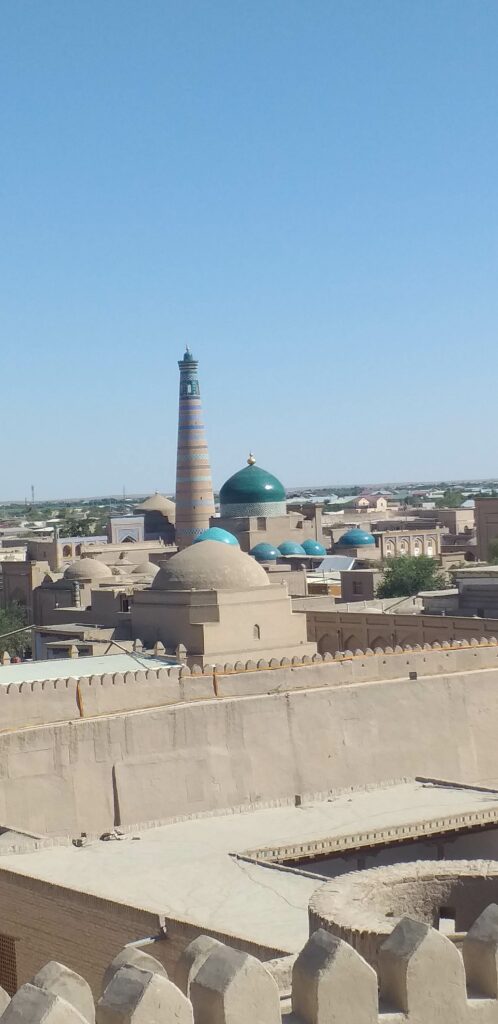

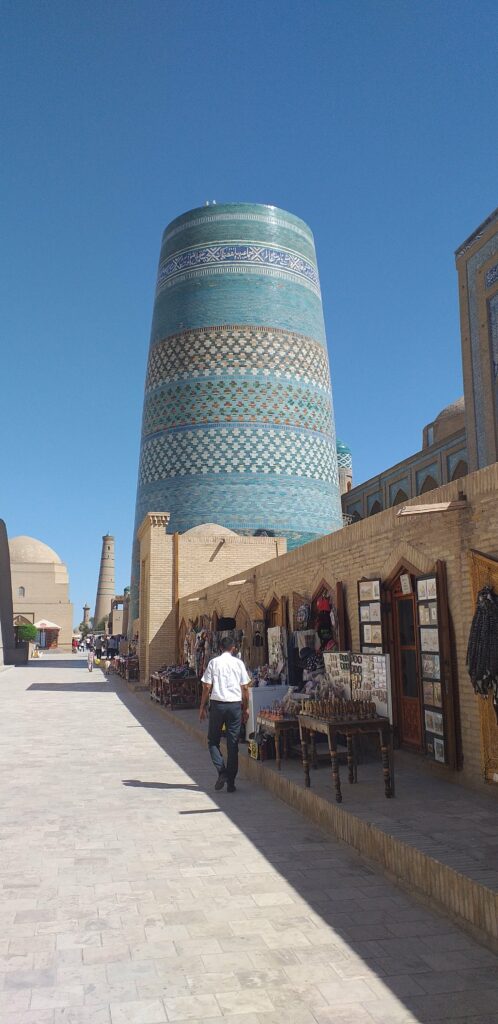

Nous arrivons à Khiva qui est une ville très touriste. Elle fait partie des trois villes incontournables quand on visite l’Ouzbékistan : Khiva, Boukhara et Samarcande.

Mercredi 10 août : Khiva

Dès que nous approchons de Khiva, le paysage change complètement. Ici tout est vert. L’Amou-Daria est très large contrairement à Noukous.

Khiva était la dernière ville avant le désert pour les caravanes de la route de la soie. Nous étions déjà venus, il y a 6 ans. La ville a changé. Ses abords et ses remparts sont complètement dégagés. Le sol est dallé. Les maisons sont en torchis. Les ouzbeks démolissent les vieilles maisons autour des sites pour construire des voies piétonnes et des jardins et parfois des murs pour cacher le reste de la ville.

L’UNESCO a menacé de déclasser certains sites en raison de ces démolitions. Khiva est en grande partie une ville musée mais il reste encore des habitants. Heureusement, car sinon elle serait déserte compte tenu du faible nombre de touristes, contrairement à 2016.

Les ouzbeks sont très accueillants. On ne sent pas de réticence chez eux, contrairement aux habitants de certains pays comme le Turkménistan, ou ceux de certaines villes européennes trop touristiques. Ils sont très souriants et curieux. Ici on répond spontanément à mes sourires ; les enfants et quelques adultes nous disent « hello » dans la rue et nous demandent d’où on vient. C’est très agréable.

Cette année, il y a peu d’européens, aucun touriste asiatique, ni américain, essentiellement en raison du covid, mais aussi de la guerre en Ukraine. Il y a quelques russes.

Cette nouvelle visite nous plaît beaucoup, car la dernière fois nous suivions une guide francophone. Cette fois-ci, nous nous débrouillons tout seuls, ce qui nous permet de découvrir d’autres endroits moins touristiques, comme le bazar à 2 km de l’enceinte du centre historique.

Igor a trouvé un restaurant pour le soir hors des murs dans une cour orientale où la cuisine et la limonade sont délicieuses. Surtout le plov.

Jeudi 11 août : Khiva et départ pour Samarcande

Visite du palais du Khan (un immense palais construit au 19ème siècle) et d’une exposition de photos anciennes qui permet de se faire une représentation de Khiva au début du 20ème siècle. Nous avons croisé en tout 3 touristes étrangers et aucun ouzbek. Nous nous baladons à nouveau dans l’ancienne ville puis sur les remparts.

Nous prenons le train, un vieux train soviétique. Nous avons la surprise d’être dans un compartiment à deux couchettes. Il y a un contrôleur par wagon. Nous avons l’impression d’avoir changé d’époque ou d’être dans un roman. Cela me rappelle un voyage pour aller dans l’Himalaya, il y a 28 ans.

Il y a une seule voie comme en Bulgarie. Nous traversons des champs de coton et des rizières puis le désert sur des kilomètres et des kilomètres. J’aime beaucoup ces voyages en train.

Un employé passe pour nous vendre des sodas et de l’eau chaude. Dans chaque compartiment il y a des sachets de thé mais nous n’avons pas de tasse pour en profiter. Nous devons arriver à 3 h 30 du matin à Samarcande. J’ai mis le réveil car les arrêts ne sont pas annoncés, je ne sais pas si le contrôleur va nous réveiller et ce n’est pas le terminus.

Vendredi 12 août : Samarcande

Le contrôleur est finalement venu nous réveiller ! A la sortie de la gare, un chauffeur de l’agence nous attend. Il parle parfaitement le français. Nous comprenons rapidement qu’il fait partie de la famille qui gère Karavan travel, l’agence que nous utilisons depuis notre premier voyage en Asie Centrale. Dans cette famille, ils sont 7 frères et sœurs. Les 5 frères travaillent ensemble. 4 sont francophones.

Nous avons pu discuter avec lui dans la journée. On a pu échanger sur la politique du pays. Depuis la mort du premier président en 2016, la parole s’est libérée. Lors de notre premier voyage, personne ne pouvait critiquer le président. Aujourd’hui, les ouzbeks reconnaissent qu’il y a plus de liberté mais ils sont découragés car il y a encore beaucoup de corruption. On a apprécié de discuter avec lui, librement.

Nous sommes arrivés à 4 h. A 11 h nous voilà repartis pour une excursion à 40 km de Samarcande sur un lieu de pèlerinage plus populaire que religieux.

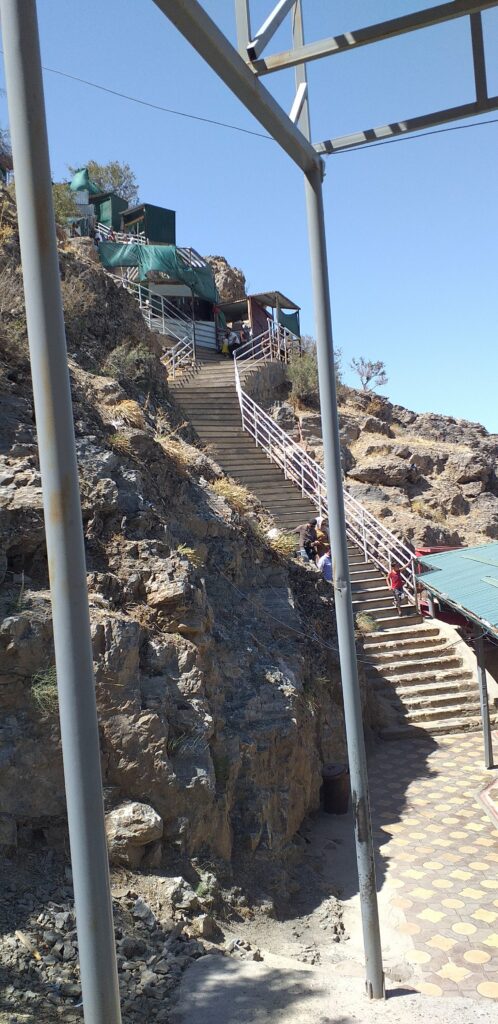

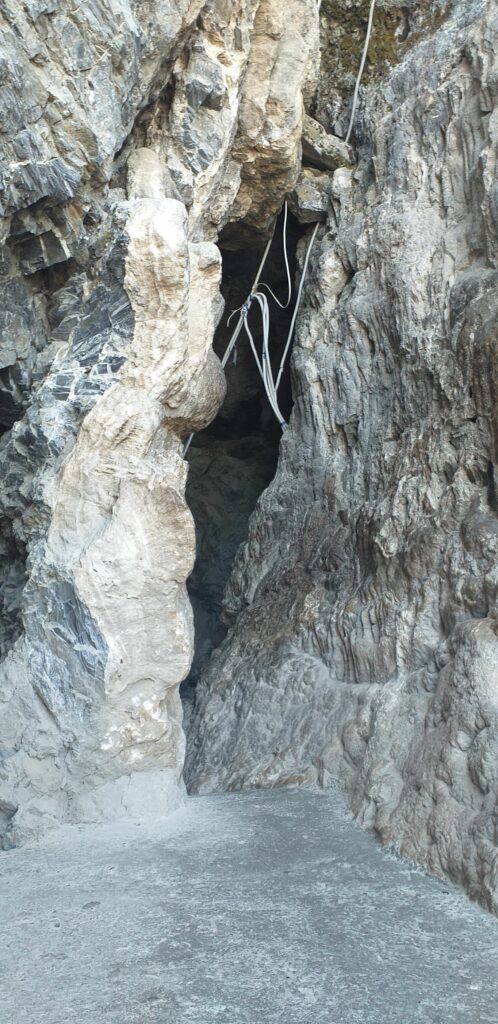

Saint David aurait fendu à mains nues un rocher pour se réfugier dans une caverne. On a donc visité cette caverne. Un long corridor, et au fond, une lampe. Les personnes prient car Saint David exauce tous les désirs. Igor a beaucoup hésité à rentrer dans la grotte et n’a pas voulu aller jusqu’au bout. J’y suis allée ! J’apprécie ces ambiances de ferveur.

Pour accéder à la grotte, il faut gravir 1 265 marches puis en descendre 200, et revenir par le même chemin. Il y a beaucoup de personnes de tous les âges. Il y a aussi plein d’échoppes vendant des herbes médicinales et beaucoup de babioles. Malgré le nombre de marches, l’ambiance est légère, les gens sont contents d’être là et de voir des touristes. Un vrai bonheur de me retrouver là.

Le guide nous explique que le ministère du culte dit que ce n’est qu’une légende et que ce lieu est mercantile. Cela n’empêche pas de très nombreux ouzbeks de faire ce pèlerinage. Une autre légende dit que Saint David « commandait » au fer, le forgeait à main nue. Du coup, ceux qui travaillent le fer ou les chauffeurs viennent ici en pèlerinage.

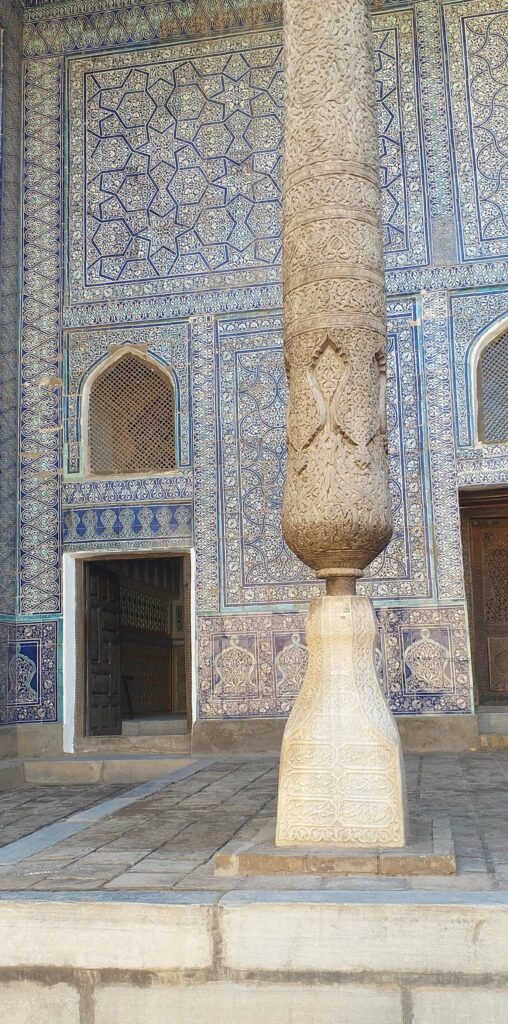

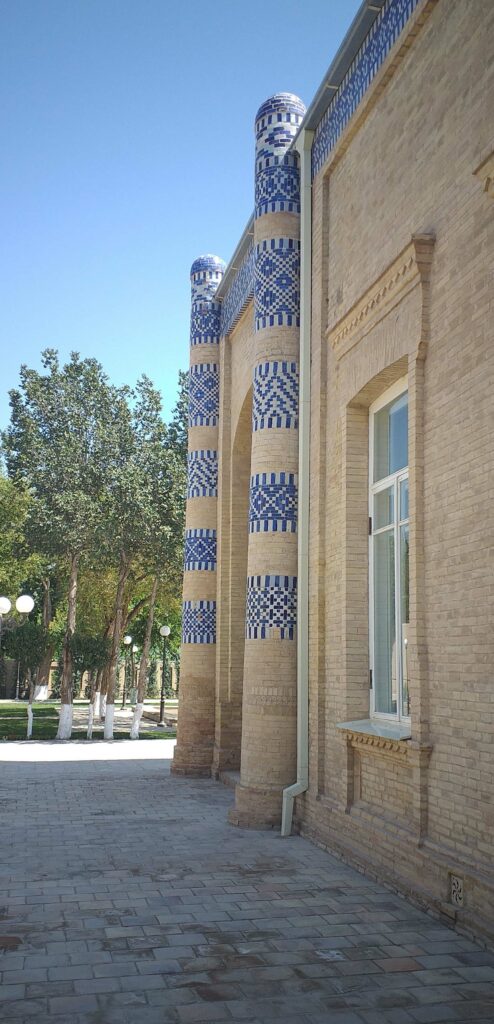

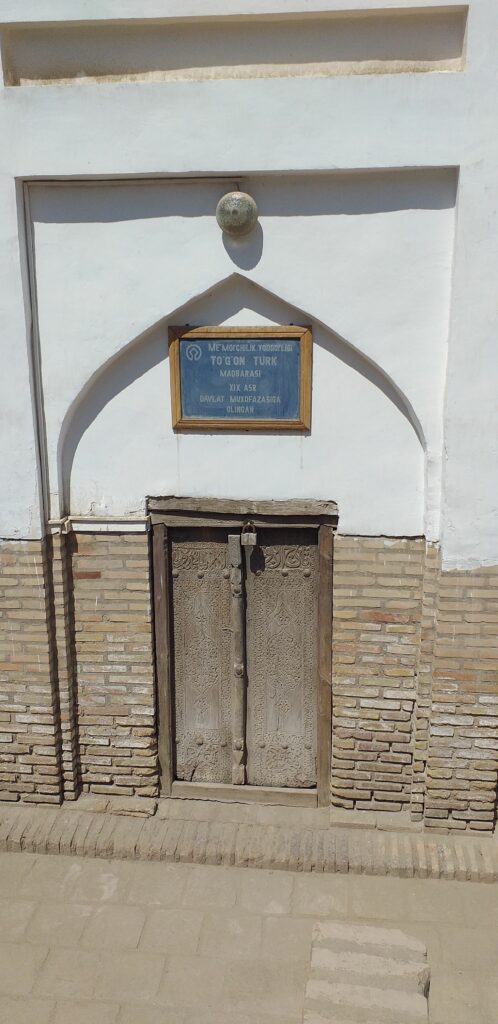

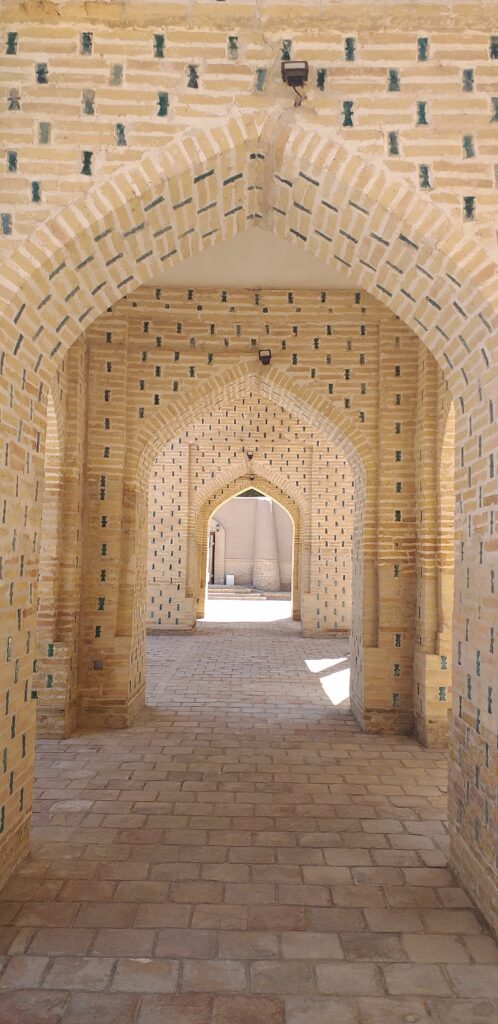

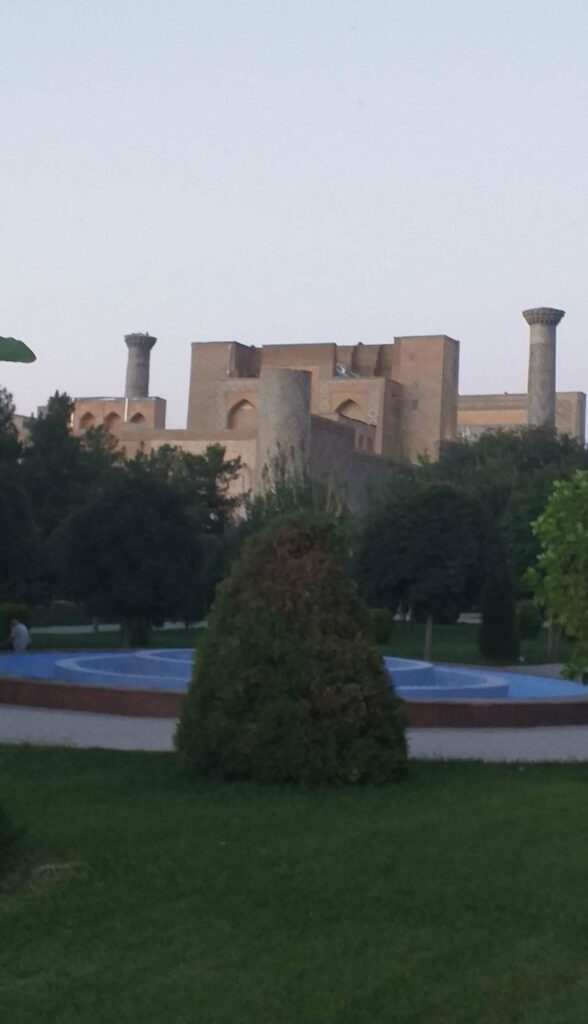

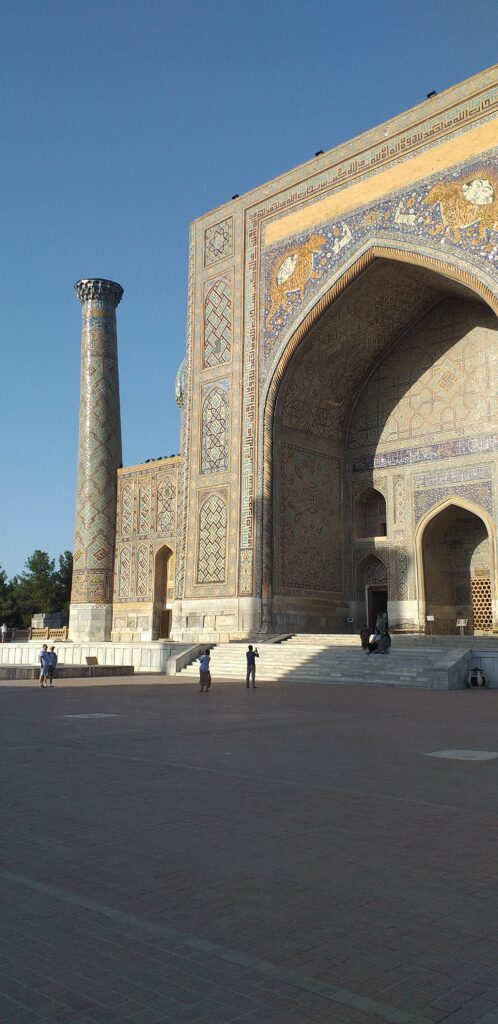

Après une sieste bien méritée, nous repartons pour voir le Registan de l’extérieur. C’est un ensemble de monuments superbes. Le plus grand de Samarcande : une merveille. C’est un ensemble de bâtiments religieux. Toutes les parois sont recouvertes de motifs en mosaïque bleue. Il y a d’anciennes écoles musulmanes, des madrassas ; des caravansérails, des mosquées , des mausolées…

Samedi 13 août : Samarcande (suite)

Le matin, nous partons pour visiter à nouveau la ville. Je ne m’en lasse pas, même si c’est la troisième fois que je viens. Les monuments sont superbes, les parcs pour aller d’un monument à l’autre ou de l’hôtel au centre sont très agréables. Il y a beaucoup d’arbres, des fleurs, et l’herbe est verte malgré la chaleur. Les ouzbeks arrosent à toute heure, même sous le soleil, ce qui nous parait étrange. Il faut se représenter ce pays comme un désert avec de grandes oasis.

Les monuments les plus célèbres datent du 14ème siècle. Ils ont été construits sous le règne de Tamerlan. Les ouzbeks l’appellent Timor.

A Samarcande, il y a le centre historique très arborés, le vieux Samarcande d’inspiration russe et le nouveau Samarcande avec des immeubles très contemporains, souvent pompeux par leur taille et par leur décoration.

Le vieux Samarcande est caché en partie derrière un mur. Cela a aiguisé bien sûr notre curiosité. Le quartier a changé depuis 2016. Beaucoup de maisons d’un étage ont été remplacées par des maisons de 2 étages. On ne voit que des murs aveugles et de grands portails parfois entrouverts. Dans de grandes cours, on voit des femmes faire la cuisine, les enfants jouer, des lits table. On peut imaginer que quand il fait chaud, les habitants mangent et dorment là.

Comme j’ai perdu mon foulard russe à Khiva, nous rentrons dans le bazar pour en trouver un autre. En voyage je prends toujours un foulard pour me protéger du soleil ou pour rentrer dans certains lieux religieux comme les mosquées mais aussi les églises orthodoxes ou arméniennes. Ici, j’ai du mettre mon foulard sur les épaules une seule fois, quand je suis rentrée dans le mausolée de la femme de Tamerlan. Les ouzbeks pratiquent un islam modéré, même si on voit un peu plus d’hommes en tenue islamique et de femmes voilées. Le deuxième président laisse plus de liberté aux religieux que le premier.

Je ne voulais pas acheter un foulard cher en soie, on s’est donc enfoncé dans le bazar. On en a trouvé un dans une toute petite boutique tenue par une dame âgée. Vu la modicité du prix nous n’avons pas marchandé !

Le midi nous avons partagé une limonade avec une arménienne. Elle travaille pour Evaneos qui est une agence en lien avec des agences de voyage locales. Nous avons refusé son devis car il était nettement plus cher. Mais elle a souhaité nous rencontrer.

Elle parle parfaitement français. Ses grands-parents se sont installés à Samarcande dans les années 60 car il y avait une grande communauté arménienne. Aujourd’hui, les arméniens sont partis, essentiellement aux États-unis.

Nous avons visité l’intérieur du Registan. En fin de journée nous nous promenons dans la vieille ville derrière le mur. Nous cherchons un restaurant, ceux que nous connaissons ou que nous avons repérés sont tous complets car c’est la saison des mariages.

Un restaurateur nous conseille un petit restaurant, flambant neuf où nous sommes seuls dans une cour. Juste en rentrant nous devons montrer les brochettes que nous voulons. Comme souvent c’est une famille qui tient le restaurant. Elle est fort sympathique et les brochettes sont bonnes. On rentre en taxi, avec Yandex c’est facile et le prix est modique. Heureusement, car je suis épuisée.

Dimanche 14 et lundi 15 août : Samarcande et retour à Tachkent

Nous continuons à visiter Samarcande avant de prendre le train. Pour aller aux mausolées des femmes qui est aussi un lieu extraordinaire, c’est le monument que je préfère, nous faisons un détour par la vieille ville. Celle qui est derrière le mur.

Les enfants et les adultes nous interpellent en disant « drasvuité » plus rarement « hello ». Les femmes sont particulièrement souriantes. Certains hommes sont plus curieux ou osent plus : ils veulent savoir d’où nous venons, parfois combien nous avons d’enfants. Une question qui revient très souvent ; pourquoi un français parle t-il russe ?

Les rues sont sinueuses et finissent parfois en impasse. Le reste de Samarcande a des rues en angle droit ; j’aime déambuler dans ce quartier. Beaucoup d’enfants jouent à l’extérieur. On découvre de petites mosquées avec des hommes discutant ou jouant aux dames dans leur cour. C’est pour moi un vrai plaisir de regarder la vie dans ce quartier.

Les mausolées sont beaucoup plus touristiques. Les mosaïques bleues sont magnifiques. Le site est étroit, cela ressemble à une rue bordée de monuments islamiques. Il y a du monde, essentiellement des ouzbeks et quelques touristes, mais ce n’est pas gênant.

On ne se bouscule pas. Nous rentrons à pied pour repasser par le Registan. Il y a beaucoup de couples de mariés qui font des photos ou des vidéos. De vraies mises en scène rigolotes à regarder. Nous ne pouvons pas nous attarder : nous arrivons rapidement à l’hôtel où nous attend le chauffeur qui nous amène à la gare pour Tachkent. Cette fois, c’est un train très moderne qui nous ramène à la capitale.

Nous finissons la soirée dans un bon restaurant de Tachkent. Le vin ouzbek est délicieux. Il y a peu de restaurants qui en propose. Par contre, on voit souvent des bouteilles de vodka circuler. L’héritage russe !

Les ouzbeks essaient de retrouver leur culture mais après des siècles de présence russe, cela n’est pas si évident. Ils ont remplacé les statues de Lénine et de Staline par celles de Tamerlan, Gengis Khan, de savants ou de poètes. Certains sites étaient à l’origine des lieux zoroastriens. Il reste des traces de cette religion dans la culture populaire.

L’Ouzbékistan est un pays très riche grâce au gaz, à l’uranium, aux mines d’or et à « l’or blanc » : le coton. Actuellement, les ouzbeks essaient de sortir un peu de la mono culture imposée par les soviétiques en cultivant du maïs, du blé, des fruits. Cependant, ils restent dépendants de la Russie pour les céréales.

Deux millions de personnes travaillent en Russie et certaines familles vivent de cet apport. D’un autre côté, la classe moyenne insatisfaite de la politique actuelle, rêve de s’installer aux États-unis.

J’ai demandé à notre guide francophone si ses enfants apprenaient le français. Ce n’est pas le cas, ils apprennent l’anglais car il ne veut pas que ses enfants travaillent dans le tourisme. Il aimerait qu’ils fassent leurs études aux États-Unis. Son agence a souffert pendant la crise du covid car elle n’a eu aucune aide du gouvernement.

Notre guide et son frère ont profité du confinement pour passer les certifications européennes en langue française, le niveau C1. Pendant l’hiver, l’un fait des traductions et l’autre est prof de français dans une école.

Les salaires des enseignants sont très bas. Un ingénieur peut gagner jusqu’à 1 500 euros, un enseignant entre 200 et 500 euros. Le frère qui fait des traductions doit payer pour se faire éditer. Pour le moment, l’agence travaille exclusivement pour rembourser les dettes contractées lors de la période du Covid.

Notre voyage se termine là. Au retour, nous faisons escale à Riga : c’est la dernière image de ce voyage.